- 絹布の事「へびら」という

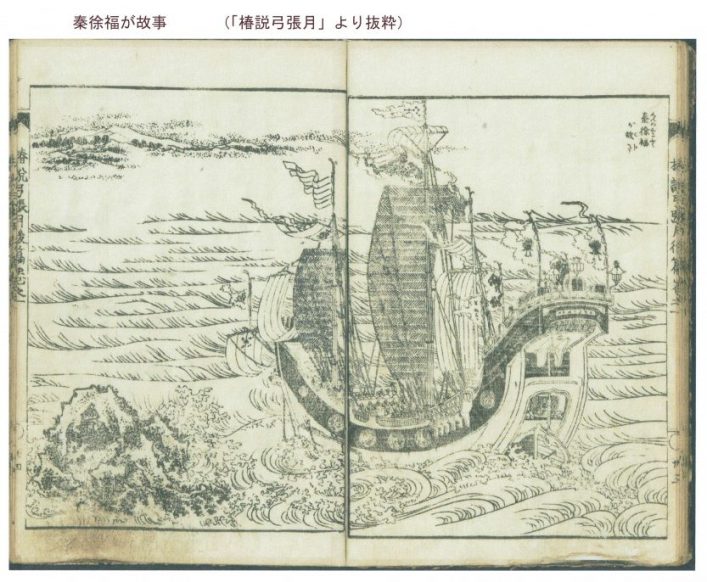

- 「椿説弓張月」に書かれた徐福伝説と為朝伝説

- 史実であった徐福の渡来

- 「伊豆」は「統治者の子供」

- 「へびら」の語源は「ヘブライ人」

- 「弥生時代」は「唯一神(ヤハウェ)の時代」

- 「鴨(イャー)」は「島の神(事代主神)」

- 「へびら」の方言が失われた理由

- 歴史は支配者によって創られる

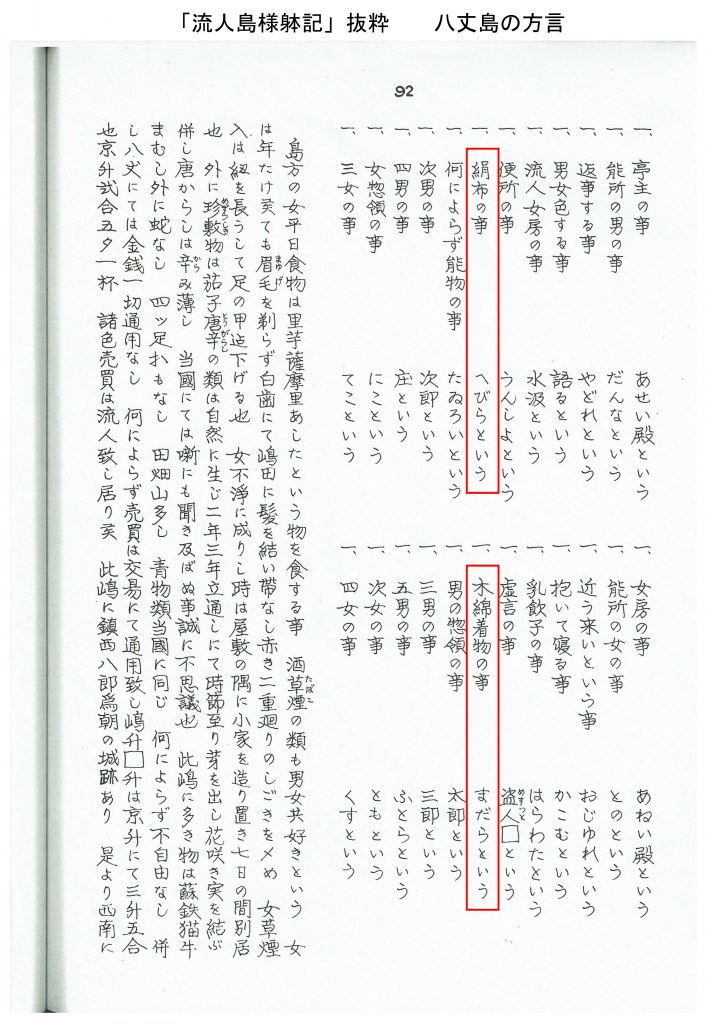

絹布の事「へびら」という

ある日、加藤家古文書という冊子をパラパラとめくっていると、「絹布の事 へびらという」と書かれた一文が目に飛び込んできた。

江戸幕府の大牢、神田仁三郎が心得として著した「流人島様躰記」は、江戸時代の上長窪村(静岡県駿東郡長泉町)の名主、加藤家に代々伝わる古文書の一つである。この古文書は、流人島(伊豆諸島)の村名、人口、風俗、方言などを書き記したもので、冒頭の「絹布の事 へびらという」の一文は、「八丈村名言葉記」の項に書かれている。

江戸時代の八丈島の言葉である「へびら」は、国語辞典、古語辞典には記述がなく、島民の話によると、古くは「丹後」と呼ばれ、現在の名称は「黄八丈」であり、現在の呼び名になったのは江戸時代以降という。また、「黄八丈」の織り方は、「平織り」か「綾織り」で、より複雑な織り機を必要とする「羅織り」と呼ばれる絹布とは異なる。すると、「へびら」の「ら」は、「絹布の総称」として使われている「羅」の意味ということになる。念のため、「現代日本語方言大辞典」を引いてみると「へびら」は「絹布」ではなく、「衣服」または「普段着」の意味と書かれていた。それでは、「へびら」の「へび」の意味はいったい何だったのか。また、江戸時代に使われていた八丈島の「へびら」という言葉が、現在の八丈島で使われていない理由はどうしてなのか。私は、その理由を述べる前に、八丈島の重要な歴史的事実を幾つか述べたいと思う。

「椿説弓張月」に書かれた徐福伝説と為朝伝説

私は、この「へびら」の文字を最初に見た時、江戸時代の読本、曲亭馬琴の「椿説弓張月」に書かれた為朝伝説と、その中で引用する形で書かれた徐福伝説を思い出した。秦の始皇帝が征服した国々の王族の童男童女500名を、成長してから秦に反逆することができないよう、徐福が八丈島と青ヶ島に捨てていったという話である。女は八丈島に、男は青ヶ島に別々に住み、年に一度南風が吹く日になると、男たちが八丈島の女たちの所に会いに行くという風習があり、海神の祟りを恐れるあまり、平安時代の末期まで延々と続けていたという。それを知った主人公で流人の源為朝が、夫婦は一緒に暮らすべきだと八丈島と青ヶ島の掟を変えさせたという。この江戸時代の読本の内容が実際の出来事と窺わせるものとして、冒頭の「八丈村名言葉記」に、「此嶋に鎮西八郎為朝の城跡あり」と、為朝の活躍を偲ぶ史跡の紹介をしており、また、「中之郷村 書役 斉藤孫八郎」という村民の名前も記載されている。本貫は中国の斉で、鎮西八郎(源為朝の別称)の末裔であることを代々名乗る村民が、江戸時代の八丈島に実在していたことが見て取れる。また、八丈島の西側に隣接する八丈小嶋の説明には、「此嶋の者は都(すべ)て為朝大明神を祭る」と書かれており、為朝の子孫、あるいは家臣の集落が実在していたことを裏付けるものである。実際、父親が八丈小島出身である式亭三馬が、伝承を曲亭馬琴に伝え、「椿説弓張月」が生まれたと言われている。

このように江戸幕府の役人が書き記した心得によって、「椿説弓張月」の為朝伝説は史実に基づく歴史物語であったことが確認できたが、さらに時代をさかのぼる徐福伝説は、たんなる空想の物語なのか考察してみたいと思う。

史実であった徐福の渡来

前漢時代の歴史家、司馬遷が執筆した「史記」には、秦の時代の徐福に関して、「童男童女三千人、百工、五穀の種を船に乗せ、東方の地に行き、平原広沢を得て王となり、再び戻らなかった」と書かれている。しかも、徐福伝説の伝承地や文献については、日本のみならず中国においても多数存在し、学術的研究も盛んに行われているにも関わらず、いまだ日本の歴史教科書に取り上げられておらず、日本人の大多数は徐福そのものの存在すら知らされていないのが現状なのである。徐福という存在が、日本の歴史学会においても無視されている現状は、やはり皇室の権威を配慮しての自己規制なのだと思わざるを得ない。日本の神々と称する大国主や神武天皇が中国からやって来た渡来人であったと正式に発表したら、皇室の権威が失墜してしまい、歴史問題が国政における憲法問題にまで発展することは想像に難くない。しかしながら、主権在民、法治主義を国家の基本理念としながら、法律は支配者、権力者がつくるものだという古代からの慣習がいまだに続き、皇室という権威を維持するために、国民の知る権利に反する歴史的真実の隠ぺいが粛々と行われるのは、いかがなものであろうか。権威の問題は、国内という枠組みで考えるから問題になるのであって、中国、韓国、さらには中東の国々までも思考の範囲を広げ、そして天皇が神の道を歩む限り、世界における皇室という、埋もれていた新たな価値観が現出すると私は考える。

最近、奈良県桜井市の纒向遺跡が、弥生時代の末期から古墳時代前期の古代都市であることが判明し、長大な運河や巨大建築物、中国式祭祀施設、全国の多種多様な土器が多数発掘されている。その遺跡は、「古事記」で大国主が国譲りをしたとする神話の時代に該当する、日本最初の中央集権国家、大和の国と神武天皇が登場する場所である。日本の歴史書、「古事記」に書かれた「国譲り」に応じた出雲大社の祭神「大国主神」は、国造りや商業、医療、農業、縁結びなど、多彩な才能を有しており、まさに徐福を神格化した神と言えるだろう。この時期の徐福の末裔たちは、鉄剣を携えた強大な軍事力を持つ中国の呉の水軍(230・280年呉軍渡来)に対峙し、次々と制圧され支配下に置かれていったのである。そして、伊豆地方においては、大国主の息子である「事代主神」が青柴垣に引き籠ったと神話にあるが、調べてみると引き籠ったその場所が三宅島という説がある。この伊豆周辺には富士山や三保の松原、箱根山があり、徐福伝説の歴史的背景として十分な実在の可能性が秘められている。そこで伊豆地方と徐福伝説の関連性について、さらなる検証を行いたいと思う。

「伊豆」は「統治者の子供」

「伊豆」の地名の由来は、古代における徐福伝説が、史実であると仮定すると説明がつく。中国の漢字の成立ちのとおり「伊」は「治める人」、「豆」は「子供」の意味であることから、「統治者の子供」となり、倭国の王となった徐福の息子か、あるいは秦に征服され、連れて来られた王族の童男童女が住む国ということになる。徐福によって連れて来られた童男童女らは、特に優れた才能を持つ選ばれた子供たちだった可能性が高く、それは後世の日本人の能力の高さ、多様性に見て取れるだろう。ちなみに、「伊勢」の地名は「勢」が「軍勢」の意味であることから「統治者の軍勢」となり、徐福の水軍や交易船の本拠地であったことが窺える。斉の方士であった徐福が晩年居を構えたとされる吉野と東に広がる伊勢の地は、中国との交易で莫大な富を生む辰砂の産地でもあった。倭国内の動植物や鉱石、軽工業製品の交易で巨万の富を得た徐福と息子が後世神に祀られ、商業の神である「大国主神」と「事代主神(恵比寿)」になったとされる所以である。実際に、伊豆国一宮、三嶋大社の祭神である「積羽八重事代主神(事代主神)」は、出雲大社の「大国主神」の息子で、別名「恵比寿様」と言われ、古くから伊豆諸島に三嶋明神として祭られている。実は、三嶋大社に伊豆国造の伊豆宿禰の系図があり、6代目に「由多祁命」という興味深い名前が出てくる。「恵比寿」はエブス人、「由多祁命」はイスラエル(ユダヤ)人を彷彿させ、紀元前1,000年のイスラエルの王・ダビデがエブス人の町、エルサレムを奪取したという中東の歴史が思い起こされる。徐福は斉の国の商人であり、西域との交易に携わっていたはずで、「由多祁命」という名の人物が事代主神の系図に現れて当然であろう。沖縄に「ユタ」、青森に「イタコ」というシャーマン(口寄せ巫女)が現代でも存在するが、古代の伊豆では「事代主」すなわち「託宣を司る神」が宿る場所が「ユタギ」、すなわち「三嶋明神の御宅の島」が「三宅島」であったのだ。このように、秦の始皇帝の命に背いたと言われる徐福は倭国で王となり、全国各地に入植した秦人らによって神(大国主神)として祭られ、その息子も伊豆地方で神(事代主神)として祭られたのである。

さて、以上のとおり、曲亭馬琴の「椿説弓張月」に書かれた「徐福が八丈島に童女を、青ヶ島に童男を捨てていった」という真相については、私の仮説ではあるが、単に秦に対する復讐を回避するために童男童女を島に遺棄したのではなく、目的があって、すなわち霊的才能が認められた童男童女を方士や巫女にするために、修行の場として男女を別々の島に住まわせたのではなかろうかと推測するのである。実際、その真相を物語る出来事として、島の代官の娘・三郎長女(さほりのにょこ)が源為朝の来島を予期して、一夜にして京言葉が話せるようになるという逸話が「椿説弓張月」に書かれているが、この件に関しては歴史の範疇から逸脱するので、詳細については別のテーマで論じさせていただきたい。いずれにしろ、秦の始皇帝が信頼を寄せるほど、徐福の方士としての能力がどれほどのものであったかを窺い知ることができる逸話ではある。伊豆と徐福に関して以上のとおり述べてきたが、次に冒頭の「へびら」の語源について推論してみたい。

「へびら」の語源は「ヘブライ人」

王族の出身である童女らは、かつて優雅な宮廷生活を送り、平民が着ることのできない美しい絹の着物を着ていたはずである。それが、憎むべき秦の始皇帝によって奴隷に落とされ、八丈島で、麻や綿などの植物の繊維で織られた粗末な着物を着て、献上品として絹布を織ることになるとは、いかにも悲劇的で屈辱的な話ではないだろうか。童女らは、八丈島に生息する恐ろしいマムシの「蛇」を、絹の着物を着た秦の始皇帝の残虐なイメージに重ね合わせ、絹布を呪うかのごとく「へびら」と呼んだのかもしれない。しかし、「八丈村名言葉記」には「木綿の着物の事 まだらという」という一文も書かれている。そこで、「まだら」を辞書で引くと、「まだ布」という言葉が見つかった。説明を読むと、「アイヌが着ていたシナノキの皮で織った布を『まだ布』と言う」と書かれている。「シナノキ」の皮の布ならば「シナ布」となるところだが、あいにくそうではない。それでは、アイヌの「まだ布」と、八丈島の「まだら」の 「まだ」はいったい何を意味しているのだろうか。一般論から推理すれば、弥生時代の始めに縄文人(アイヌ人)がまだら模様の着物を着て、まだら模様の刺青や化粧をしていたので、縄文人(アイヌ人)を「まだら」と呼び、繊維の種類にかかわらず、着ている着物を「まだら」と呼んだとするのが適切な答えなのかもしれない。すると、「へびら」の「へび」は爬虫類の「ヘビ」ではなく、徐福や秦人がヘブライ人であったことを推察すると、民族を意味する「ヘブライ人」が転訛した言葉、「ヘビラ」である可能性がより高くなった。すなわち「へびら」という言葉の意味は、「ヘブライ人」であり、「絹布」でもあったとするのが最も妥当な解釈と思われる。それでは次に、八丈島において「へびら」が「ヘブライ人」と「絹布」の両方の意味であったとする根拠を、もう少し詳しく掘下げてみたい。

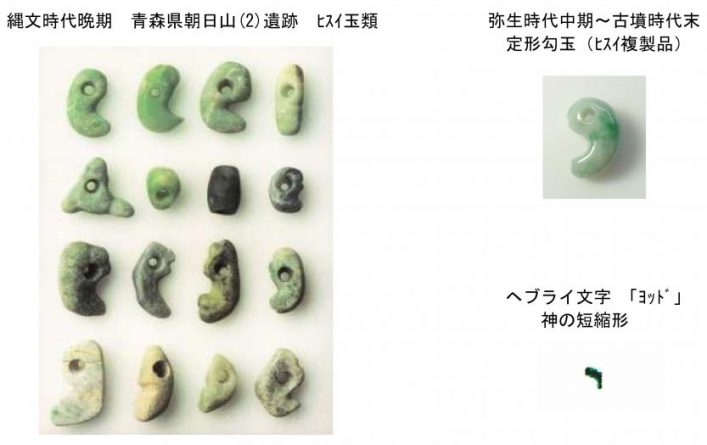

「弥生時代」は「唯一神(ヤハウェ)の時代」

「へびら」が「ヘブライ人」と「絹布」の意味であったとする根拠の一つ目としては、「ヘブライ人」という言葉を知り、容姿を見分けることのできる人々、すなわち徐福に連れてこられた王族の童男童女が存在していたということである。私は、ここで言う「ヘブライ人」とは、この時期にシルクロードにおける絹布の交易にたずさわり、ヘブライ語やアラム語を話すユダヤ人で、他の漢人や倭人らが彼らを指して呼んだ呼称と定義したい。秦の始皇帝は、諸国で名声が高かった商人「呂不韋(りょふい)」の子供だと「史記」に書かれている。この呂不韋は西域との交易にたずさわる商人と係りあいのあるユダヤ人であったと推測する。また、呂不韋の「呂」の姓は、太公望という呼び名で有名な、斉の国の始祖・呂尚と同じであるため、秦と良好な関係にあった斉の王族と斉の名家である徐福との深いつながりが垣間見られ、始皇帝の徐福派遣の真のねらいが倭国の植民地化であったことが窺い知れる。よって、八丈島と青ヶ島に流された童男童女が、秦に征服された国々の王族の身分であるため、「ヘブライ人」と噂される秦の始皇帝の出自を十分認識できていたと考えられる。

二つ目の根拠としては、弥生時代の倭国に「ヘブライ人」が存在していたという物的証拠があることだ。倭国においては縄文時代晩期の紀元前800年頃からC型の勾玉が出現するが、中東のイスラエルでは、紀元前927年にヤロブアムの乱、その後に北王国と南王国に分裂し、紀元前722年にイスラエルの北王国がアッシリアに滅ぼされている。この戦乱によって東に逃れたイスラエルの王族が、60年後に中国の平原に王朝を開き、イスラエル人が倭国の東北地方にやってきた形跡があり、紀元前660年の神武天皇即位に符合してくる。いわゆる失われた十部族と呼ばれる彼らの首には、キリスト教徒の十字架同様、ヤハウェの神を信仰するイスラエルの民(ヘブライ人)の証しとして、ヘブライ語の”ヨッド”(ヤハウェの短縮形であるヤーの文字)の形をした勾玉を首にかけていたと考えられ、これが縄文時代晩期にC字形の勾玉が出現した理由となる。また、弥生時代中期以降から古墳時代末まで、新たに出雲形と言われる定形勾玉が日本各地の遺跡で発掘されているが、これは徐福が倭国にやって来て、倭国内における勾玉の所持の意味が、絶対権力と権威の象徴へと変化していったためと考えられる。ちなみに徐福伝説の項で、弥生時代の始めに倭国にやってきた徐福を神格化した神が、大国主神であると述べたが、その大国主を祭る出雲大社の本殿内の神座が通常ではありえない西向き、すなわち徐福の国であった「斉」や、さらには、古代イスラエルの聖地・「エルサレム」の方角であるのも、ヘブライ人である物的根拠の一つとして挙げられよう。

そして三つ目に倭国において「ヘブライ語」の使用がみられることである。弥生時代の「弥生」は地名由来が定説であるが、漢字の意味は「生んで・満ちる」となり、子孫繁栄を表現している。ところが、「ヘブライ語」には”ヤヨイ”と発音する言葉があり、その意味は「唯一の神、神がおられる」となる。したがって、「弥生時代」は「唯一神(ヤハウェ)の時代」となり、まさに「ヘブライ語」を理解し、唯一神を信仰する倭国の王、国造りの神、すなわち徐福がその時代に実在したという証拠となるであろう。

「鴨(イャー)」はヘブライ語で「島の神(事代主神)」

さらに、「ヘブライ語」に関して幾つかの興味深い事実を、ここ伊豆の地で発見することができた。例えば、伊豆には古くから「賀茂氏」という有力な氏族が存在し、「加茂氏」または「鴨氏」とも漢字表記され、出自が山城国や大和国など幾つかの系統が存在する謎の氏族と言われている。「賀茂」や「加茂」は、「弥生」と同様に繁栄を意味する言葉だが、「鴨」については、春風が吹く頃になると北へ移動し、また秋には戻ってくるという渡りの様態が、伊豆諸島における海運交易業や、徐福が定めたであろう八丈島と青ヶ島の男女の風習をも表現していると言えるだろう。また「鴨」は中国語で“イャー”と言い、英語の“イャー”と同じ発音であるが、ヘブライ語では“イ”は「ない」の否定語であり、“ヤー”は 「神」の短縮形であるため、“イャー”の意味が「神でないもの」ということになる。しかし、ヘブライ語の“イ”を、「島」の意味である“イー”の長音とした場合、“イーヤー”、すなわち「島の神」となり、ここに地祇系と言われる古代の「鴨氏」が伊豆諸島を支配し、島の神「事代主神」を祭る一族であったという史実と重なってくる。では、ヘブライ語で「島の神」に対する「島の民」を何と呼んだのであろうか。ヘブライ語の「島」の音である“イー”に「へびら」の“ら”を付けると“イーラ”となり、ヘブライ語では残念ながら「恐れ、憂慮」という意味になる。しかし、人称としての意味を内包していると思われる「いーら」、「いーずら」、「そーずら」といった伊豆地方独特の方言が現在も使われ、しかも伊豆七島と伊豆半島、そして房総半島との支配関係を見て取ることができることから、古代のこの地において、「いーら」は「島の民」の意味として用いられてきたと確信するのである。なお、「~ら」の接尾語については、ヘブライ語では“ラ”と発音する言葉が「~人」ではなく、「見る」という動詞となる。これはエジプト人が太陽神「ラー」を信仰する民族で、名前の前後に”ラー”を付けることで「~神」と言った使い方が、おそらくヘブライ語に影響し、「ヘブライ人」が他の民族を表現する場合、日本語と同様、名詞に”ラ”を付けて「~人」と言ったのであろう。英語でも動詞の後に”er”を付けると「~をする人」の意味になるなど共通点が認められる。ちなみに、ヘブライ語の“ラ”の意味が「見る」となるのは、太陽の象徴である「ラーの目」が語源となっているからではないかと思われる。

最後に、「へびら」=「絹布」、「まだら」=「綿の着物」という八丈島の方言から、「へびら」=「ヘブライ人」、「まだら」=「アイヌ人」、「いーら」=「島の民」という三人称代名詞が当時使われていた可能性を示唆したが、この仮説の確実性を強化するため、もう一つの実例を挙げたいと思う。それは「お」という布の材料である「麻」の呼び名である。この麻の繊維、特に大麻は歴史がかなり古く、縄文時代までさかのぼるという。そこで、「へびら」は「絹布」のことであり「ヘブライ人」だという図式が、「麻」の場合にも成立すると仮定した場合、「麻布」の事は「おら」となり、現在の東北で使われている自分の意味である「おら」という方言と重なってくる。よって、「おら」は「麻布」であり「自分(縄文人)」というように、古代人は、着ている着物の柄や素材で人種を判別し、ネーミングしたと考えられる。

「へびら」の方言が失われた理由

さて、八丈島には黄八丈という絹織物が特産品として現存しているにもかかわらず、冒頭の江戸時代の「へびら」という八丈島の方言が、今はなぜ使われていないかという疑問については、前述の「弥生時代」の隠された意味が、ヘブライ語で「唯一神の時代」になるということで理解できるはずである。それは、明治政府の為政者が天皇を神格化する作業の過程で、江戸時代の八丈島における「へびら」というヘブライ語由来の方言が、宮内庁書陵部が管理する天皇陵と同様、万世一系の天皇の根幹を揺るがすタブーの一つと認識したからではなかろうか。事実、「現代日本語方言大辞典」に「へびら」という八丈島の方言が「衣服・普段着」の意味で、「まだら」はなんと「余所行き」の意味だと書かれている。これでは江戸時代の「へびら」と「まだら」の布としての価値観が逆転しているうえ、素材の説明が全くなく、方言の調査としては明らかに不適切だったと言える。現在においても絹布の価値はかなり下がったとはいえ、綿布よりはまだ高価だと考えるのが常識であるが、たまたま方言のサンプリングの対象とした島人が、流人の宇喜多秀家のような高貴な人物の末裔となれば、絹の着物の「へびら」が普段着であり、余所行きの時は他の島民に合わせて質素な綿の着物の「まだら」に着替えたと推測することは可能である。しかし、はたして全ての島民が、同じ様な言葉の使い方をしたかどうか甚だ疑問を感じるところである。江戸時代以前においては「へびら」や「まだら」は着物の用途ではなく素材の違いを表す言葉だという、江戸幕府の大牢、神田仁三郎が書き記した内容の方を正しいと信じたい。さらに、「現代日本語方言大辞典」の編集者が、明治時代のある要人の依頼を受けて、八丈島の古代の真相を隠そうとする意図的な操作を行った、すなわち、八丈島での絹布とヘブライ人の結びつきを消し去った痕跡が見られるのだ。それは、「現代日本語方言大辞典」には「へびら」と「まだら」の用例が記載されているが、「へびら」は「ヘビロー キル」(服を着る)、「まだら」は「マダロー キゲーテ イコワ」(よそいきに着替えて行くよ)と、別の方言の用例にすり替わってしまっている。この人称と思わしき「へびろー」と「まだろー」が、辞典に載っていないにもかかわらず、別の方言の用例として記載されているのはいかなる理由なのか。そこにはヘブライ人で斉の国の商人・徐福の存在だけではなく、琉球王・舜天の父である鎮西八郎為朝の痕跡をも消し去ろうとした、暗闇にうごめく者達の姿が垣間見えるではないか。

歴史は支配者によって創られる

明治の初め、政府の要職に就く者たちの中には、藩主や上級武士ばかりではなく、家系図を持たない下級武士や農民出身者がいて、必要にせまられ著名な言語学者に家系図の作成を依頼したり、他人の家系図を買ったりしたと聞く。その家系図を作成する過程において、先祖が中国人や韓国人などの外国人であったことが判明したり、家系が断絶していたりと、実に不都合なことが判明したはずである。そこで行われたのが家系図の擬装であるが、このような不正行為は明治時代だけでなく、強大な軍事力、政治力を持った渡来人がやって来て、武力によって支配者が入れ替わる度に行われ、日本の歴史をますます混沌としたものに変えていったのである。しかし、嘘をつく習性の顕著な人物や民族ほど他人の財産を奪う力が強く、支配者として成功をおさめるのであるが、それも束の間の夢であることは歴史が物語っている。

古より中国の人々は、徐福がとんでもない詐欺師で裏切り者だと思っていたはずである。しかし、植民地化された倭国の先住民にとっては、進んだ文明をもたらした神のような存在であり、ひょっとすると「へびら」という言葉は、倭人がヘブライ人に対して畏敬の念を抱いて呼んだ尊称だったのかもしれない。